在经济下行的当下,人们对社交的需求比以往更迫切,却又比过去更显笨拙。

为了避免受伤、进行自我保护,很多人逐渐形成了一套关于距离的方法论。他们逃避职场利益关系、忘却恋爱中的甜蜜可能,转而在友情和其他关系中,用尽全力构建对于亲密的想象。

这代表着人类社会中的人际关系,正在经济、技术的推动下发生微妙的转变。

就像一群即将踏入游乐园的人们,手握门票对美丽新世界充满期待,却又在惊奇、担忧和渴望间反复游走。看上去都挺值得一试,但却没有一个牢固的落脚点。

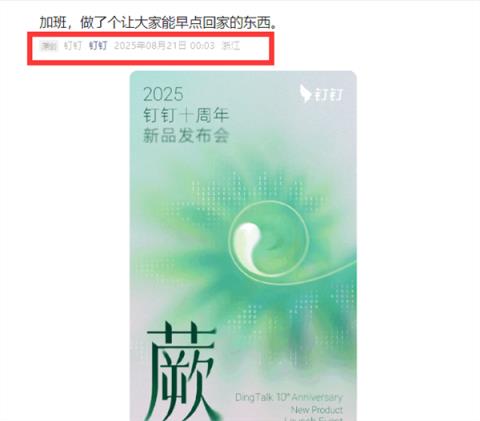

在每周平均工作为48.26小时的中国,办公室大概是我们除了家以外呆得最久的地方。

于是,有人力求把工位装得如家般温暖,而另一部分人却觉得生活过于平淡。他们势在催眠自己,将公司臆想为恐怖片《寂静之地》。

在这个电影的世界观里,怪物被设定为眼睛看不见,但对声音十分敏感。因此,人类若想生存下去,需要尽可能不发出声音。

现在,这种如影随形的恐惧正在最意想不到的地方步入现实——办公室。痛恨职场的人们把自己幻想成了世界末日的幸存者,老板和同事是循声而至的怪物。

活下去的最佳方法是:闭嘴。

看到这里的你,也许早已经和他们有过接触了。

这群人表面无异样,私底下却戏称自己为哑巴教。他们每天坐在工位上的第一件事便是宣召哑巴教教训:圣火昭昭,哑巴耀耀;凡我小美,全是阿巴。

吟唱完毕后,虔诚的信徒们会用复制文本、发帖等方式,为今天的工作进行照例许愿。心诚者或许还会加一段关于正念显化的祷告:时刻记住,你是个不缺钱的白富美。

至此,对职场的恨意汇聚在一起,形成了一则新的规则怪谈:

进入公司范围后仅能讨论工作,不可讨论任何无关的人和事;尽量避免非工作的交谈。

若交谈无法避免,请敷衍聊几句即可;少聊私家事,增加神秘感;在别人开口前,请勿主动提供话题;与自己无关的事一问三不知,态度需一直保持友好;面对不想干的活,对同级同事直接拒绝,对领导直接表态;说话一定要慢、干活也一定要慢;上班勤摸鱼,键盘要一直打出动静;高效上下班,踩点即来,到点即走;切记:莫渡他人。

总之,在右脚迈进公司门槛的那瞬间,嘴就成了最无用的五官。

而做噤声动作的甄嬛,便成了这群人公认的反叛标志。一方面是用食指触碰嘴唇的动作应景,另一方面则是人人希望自己能成为职场中的甄嬛:喜怒不形于色,心事勿让人知。

正如嬛嬛雪天跪在树下说的那句“信女愿一生吃素”,闭嘴帖下的人们诚心比这句话更甚。有人是刚刚加入队列的新人,也已有人是坚持两年多的前辈了。

老话说的好,敌人的敌人便是朋友。在职场前,评论区的网友惺惺相惜,毫无高低贵贱之分。无论是谁走过,都要进来踩一脚公司,再留下一句“打卡”。

若说办公室是《寂静之地》,那么和朋友共享位置的手机软件便是青少年模式下的赛博《猛鬼街》(80年代经典恐怖片,主角弗莱迪·克鲁格在梦境中可以精准找到受害者的位置)。

在Apple的iOS15上线后,查找功能中的实时位置更新被大家所熟知和使用。Apple明确表示,推出这个功能的目的是在用户查看某人的位置时提供“即时的速度、方向和进度”。

也就是说原本是用来定位iPad或手机等设备的功能,被回收再利用,转化为对人本体的实时定位。

在这个人人手机不离身的时代,系统内置的定位插件就像模拟人生中小人头上的绿色锥体。这个功能强大到,你可以随时看到每个互关对象的行进方向,甚至移动速度。

于是,和你交好的朋友就有可能成了自带GPS的旅行青蛙。若是遇到好奇心旺盛者,你还可能会随时在手机上收到类似消息:“你去那干啥啊?”。

虽然我身边的90后们都表示“这是一种越界的行为,真有点膈应”。但年轻人们,尤其是Z世代已经把共享定位当成了一种新的社交方式。

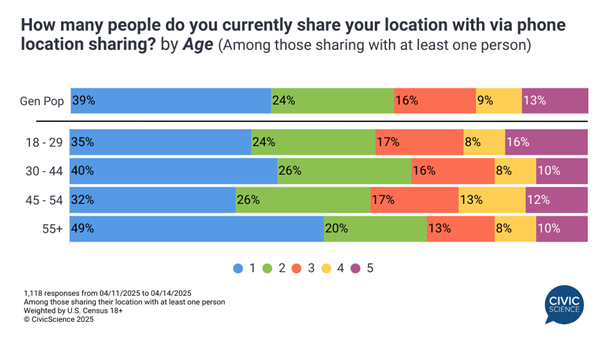

近日,Civic Science的一项研究发现,约65%的Z世代会使用位置共享,其中16%的人会与至少5个人分享自己的位置。

和自己的朋友们共享位置,对于年轻人们来说比和家人们共享位置“更酷一点”。紧跟这个趋势,Instagram也在最近推出了实时定位地图功能,方便用户随时与好友共享位置。

说白了,这个功能就像是哈利波特里的活点地图,是没法直接在同一界面打字交流的。但一个人位置往往可以透露出很多信息,而它们对不同人来说也具有不同的寓意。

比如,一个女生表示“自己一直和几个闺蜜共享实时位置,很让人放心”。有爱骑行的人也认为“和自己的骑友们一直共享位置,挺好玩的。”

但更多人会觉得:在其他软件上共享一段时间倒还正常,一直保持被别人时刻观察的状态也太诡异了。

你可能也会发现,在现在的年轻人中,共享是一种表达亲密的方式。

除了上者所说的共享位置,共享相册、共享日常,甚至共享朋友都成为流行的文化现象。

而在信任度本应更高的恋爱关系前,人们的警惕心却随着亲密程度的提升骤然下降。

按照恐怖电影的设定,有些恋爱中的人像是复仇的珀尔。在朋友面前肆意分享的隐私,却可能会成为爱人面前的禁忌话题。

比如,就像上面提到的共享位置。若双方是情侣的话,便会面对一次两极分化的争论。有的人达成一致,同意开启,而另一部分则会以各种理由拒绝这一请求。

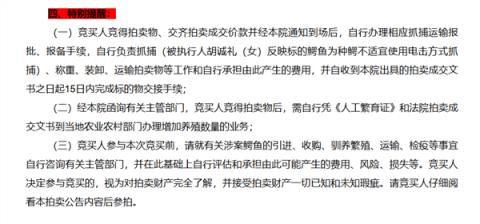

同源的边界感也表现在更书面的地方。比如,有的情侣在步入关系前会签署一个正式合同,它被称为恋爱协议书。

签署的原因很简单:在被众多PDF轰炸的现在,一些人会把恋爱中的爱意转账和送礼当成一种小型的资产转移。

他们生怕分手之后被贬为欠债的对象,因此需要比起口头送礼或备注“无偿赠与”外更正式文件。

类似下面的合同,正是对这类资产或个人利益的一种保护。

在社交媒体上搜索恋爱,最热门的几条也不再是甜蜜的vlog。“怎么”“如何”这种疑问词成了恋爱话题里的触发关键点。

恋爱公式、健康恋爱的原因、恋爱需求明细表、恋爱小tips……某书的教程之全,其权威程度在各单身人士中丝毫不亚于学习强国。

而爱在这场感情中的分量,大概只有当事人才能知道。

上面三种亲密关系的新形态,相信大部分人都觉得匪夷所思。当沟通为重的职场不在张口、保持距离感的朋友开始分享隐私、恋爱关系用合同和报告来衡量亲密程度。

观念迭代之快,人们早就无法用过去的看法来评判现在的关系。

新型亲密关系在不断繁衍,我愿将现在称为——大混乱时代。

那么,这样的现象又是如何发生的呢?

年轻人热衷于在关系中“整花活”,是一种对传统社交模式的疏离。因为他们深切地感到,无论是职场、情场还是日常交际,都伴随着无法忽视的负担和风险。

正因现实扭曲,所以行为才会抽象。在每个匪夷所思的事情背后都存在着不同的苦衷。

或许并不是所有人都怀着高度警惕,但和身边人交流时的冰冷触感,却是每一个人都有所感知的事。

在某些人试图追究这种体感的来源时,首先便会把主要矛盾归于代际差异。

一位90后认为在自己与00后的交谈中,冷感最为明显。

他觉得,是由于他们过多地使用互联网,面对电子产品或在虚拟空间中进行社交。因此,在回归现实的时候,和他们进行交谈也和手机上并无差异,“像是在看一部黑白电影”。

但从时间线的角度分析,距离社交并不是00后自己的决定。而是因为他们从未经历过前几个世代观念中“正确”的社交。

仔细想想,疫情开始的时间恰好与第一批00后脱离封闭的高中环境,进入大学的时间吻合。这意味着,在刚刚离开义务教育的校园环境后,他们面对的又是一段长时间的封闭期。

在这空白的几年中,这批年轻人在隔离的环境中度过初入社会的黄金期。这也导致他们从未有时间和空间与外界接触,本应自然形成的社交个性与感受被扼杀在初生之时。

这个环境下,“Z世代凝视”是必然产物

因此,当这一批新生者进入职场后,他们的学习能力和社交技能才刚刚苏醒。冰川时期虽已度过,Z世代却将始终与之前的世代相隔一个无法跨越的鸿沟。

对于曾经历过经济上行时期的前人们来看,这代年轻人和自己这代的差距是非常震撼的。这才会出现对疫情时期学生的“刻板印象”。

社会并不在乎人是如何形成的。

在日渐严重的就业危机下,公司没有耐心培养员工,而更偏爱预制人才。所以这代年轻人所遇到的职场危机,严重程度大概史无前例。

除了代际差异为他们赋予的永久负面状态,信息的过度膨胀也成了亲密程度的代偿。

在这个网络时代,人们的真正信仰是信息。被互联网孕育的00后和后面的世代,更把标签、消息等可视化的东西当成衡量标准。

无论是社交媒体还是舆论走向,也都在引导“在信息方面的认知差是当下生活的原罪”。推荐机制所孕育的信息茧房,更变成了一种常态。

因此,若是将这种背景和思路带入感情叙事中,人们也会理所当然地认为,人和人之间交换的信息数量和亲密程度成正比关系。

在生活的压力下,每个人的倾诉欲几近爆棚。随身的电子产品让每个人可以随时随地进行输出。信息量变得膨胀,反而稀释了情感的浓度。

但,沟通的本质是一对一的互相理解和观点交换。一味地倾倒信息只能让别人像刷视频一样囫囵吞下现有信息。

无法共振,才是我们普遍感觉亲密感丧失的原因。

最粗暴的解决方式还是闭嘴

人人都希望对面的交谈对象能够理解自己,所以在发现无法被对方感同身受时,往往会选择更多的表达。

但最初便存在的隔阂,又怎能仅凭话语的堆积被轻易消融呢?

回看职场与亲密关系中的沟通障碍,正是由此而生。从沉默不语的退让,到以“情感excel”般衡量家境与关系得失的算计——在利益面前,多数人更倾向于自我保护,于是内心逐渐封闭。

在这样的氛围下,朋友这一身份显得尤为特殊。作为在直接利益关系中相对疏远的个体,朋友往往被视作多重社交关系中较为安全的存在。

当然,朋友之间并非完全没有竞争或资源交集,但在缺乏直接赛道冲突的情况下,友情更像偶尔交织的平行线——同频,却保持在不同的层面。

因此,即便分享更多的信息,甚至袒露心理的阴暗面,也往往不会立刻对现实生活造成沉重的反噬。

正是这种可控的风险,使得原本不远不近的朋友关系,在今天反而能成为最可靠的支撑之一。

社交空间的收紧不仅是年轻人的特殊现状,也是各个年龄阶层共同面临的问题。

身边的70后往往会怀念在邻居家看电视和蹭饭、亲如一家的时候,90后也会时常想起为朋友两肋插刀的义气。

可现在,这样的场景只能成为记忆。现代城市的规划让大院里的亲密已然消失,甚至婚恋关系也需要衡量两个人的物质是否对等。

在社交浓度像水一样稀薄的当下,人人身边都有层柔软但坚固的膜。保持一种礼貌的边界感,是当今社交的基础。

有人会认为这种冷漠的氛围是东亚的特有文化,但其实在国外,事态也一样严重。

比如在Reddit上,人们也经常吐槽办公室内社交的紧张程度。询问如何在办公室保持礼貌的安静和如何合理解释自己下班后就“人间蒸发”的话题是网友们急于交换的方法论。

“我就说我手机丢了”

“我留的工作电话是老式转盘电话,还收了一台答录机,方便他们找我的时候直接转语音留言”

“这又没有写在合同里面”。

这些现象背后都有一个老生常谈的原因:经济下行。

以疫情为节点,全球的发展经历了像冰川时代一样的断层期。因此,无论是自己的感受还是社交媒体上透露出的情绪,对未来感到悲观正成为一种常态。

有国外机构对中国进行了一次态度调查。他们发现,人们对自己的发展前景不再自信。

在2004年,有约60%的人认为生活能变得更好,而这个数字在2023年下降到了38.8%。只有28.3%的人相信他们的努力会得到回报。

在全球范围,类似的情绪更加严峻。

根据Pew Research Center的一项新调查,在社会的多个方面,美国人普遍对国家的未来感到悲观。其中,高达63%的人对道德和伦理标准感到悲观,有59%的人则不太看好教育系统。

正因现在过得不太好,所以人们也表现出了一种强烈的怀旧情绪。在2023年,IPSOS发布了一项全球民调,其中有60%的受访者希望世界变回原来的样子。

无论身边的体制和环境如何变迁,人们与身边人的相处模式好像永远停滞在了那个冷冷的阶段。

面对无法改变的环境,像鸵鸟一样把头埋在沙堆里是普遍的妥协。我们依靠在和同事和爱人的相处中建立的隔离带来保护自己的安全,又试图通过和好友倾诉进行片刻的喘息。

无法在有利益纠缠的关系中寻求一份安心,因此,人们越来越想在朋友上同时满足自己的倾诉欲和情绪价值。当期望值过高、表现的过于急切时,效果往往会适得其反。

在《独立报》日前发表的文章中,一名Z世代坦言自己现在正与30个人共享位置,但这已经成为她的一个心病:我与其中的大部分人其实没那么熟,但移除他们太尴尬了,感觉就像单向断绝友谊一样。

无论是职场上的警惕还是对朋友的“占有欲”,这些行为都是无恶意的束缚。若是持续依托这种规则并非内心的真实感受,外界和自身都会因此感到一种新的疏远。

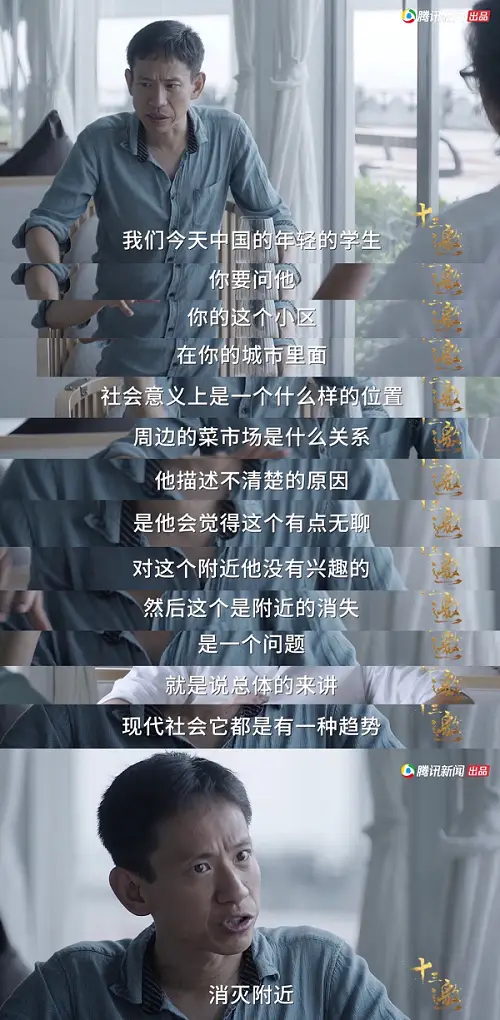

人类学家项飙曾指出,“附近”是一个不同立场和背景的人们在生活常态下频繁相遇的生活空间。

他认为,陌生人不是你不认识的人,而是你选择不去认识的人。而现在人们互相的主动疏远,正是让社会变得冷漠的原因。它制造了现代人的孤独感,让人与周围的生活乃至世界产生隔阂。

在这样的发展下,每个人的身边都形成了一个隐形的过滤带,这便会导致“附近的消失”。

当下,为了寻求足够的安定,人人更乐意缩在壳里。我们抱怨着环境的冷酷,却仍不敢做第一个对周边放下防备心的人。这样的矛盾,才堆积成今天社媒上的各个抽象故事。

流行现象是与时俱进的东西,我们身处在浪潮中,无法自主逃离这个环境。而单纯的从历史或者未来某一个角度去评判现在的现象,恐怕也不能囊括当下的情绪。

和查尔斯·狄更斯在《双城记》说的那意思大差不差:

“这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代”。我们都只是新时代中的一部分,至于未来何处去,没人知晓。

本文转载于快科技,文中观点仅代表作者个人看法,本站只做信息存储

阅读前请先查看【免责声明】本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人,本站仅供展示。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 1217266901@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 转载请注明出处:https://m.jingfakeji.com/tech/94925.html